भारतीय शिक्षा के आध्यात्मिक आधार भाग एक

– ब्रज मोहन रामदेव

‘आध्यात्मिकता’ भारत राष्ट्र की विशेष संकल्पना है। हमारी यह मान्यता है कि सृष्टि रचना के मूल में आत्म तत्व है। यह आत्म तत्व अत्यन्त अमूर्त व अपरिवर्तनीय है। उनमें से यह अव्यक्त आत्म तत्व की सृष्टि के रूप में रूपान्तरित हुआ है। अतः सृष्टि व आत्म तत्व में कोई अन्तर नहीं है। आत्म तत्व के संकल्प के कारण ही व्यक्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। ‘एकोऽहम् बहुस्यामः’ – इस प्रकार इस सृष्टि में सर्वत्र आत्म तत्व अनुस्यूत है। इसलिए सृष्टि के समस्त सम्बन्धों, व्यवहारों तथा सभी व्यवहारों का मूल अधिष्ठान आत्म तत्व है। आत्म तत्त्व के कारण सृष्टि की सारी व्यवस्थाओं में एकात्मता की कल्पना की गई है। अतः जहां भी एकात्मकता है, वहां आध्यात्मिक अधिष्ठान स्वतः ही निहित है।

भारतीय चिन्तन के अनुसार मनुष्य को मूल प्रकृति आध्यात्मिक है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को क्षुद्र तृष्णाओं से मुक्त कराकर परमानन्द की प्राप्ति कराना है। इसका लक्ष्य मुक्ति है। आध्यात्मिकता भारतीय चिन्तन का प्राण है तो धर्म अथवा आचरण शुद्धि इसका व्यावहारिक रूवरूप है। यह जगत को सर्वमान्य एकता में बांधता है और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की कल्पना को साकार करता है। आध्यात्मिक आधार पर प्रतिष्ठित शिक्षा मनुष्य को व्यापक व समय दृष्टि प्रदान करते हुए ‘आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः’ का उद्घोष करता है।

प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी की दिव्य क्षमताओं का विकास करना रहा है। प्राचीन काल में आध्यात्मिक के प्रकाश में ही भारतीय शिक्षा अपने उच्चतम शिखर पर थी। भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा के अनेक आयाम रहे है, जिनमें मुख्य पांच आयामों का वर्णन यहां पर किया गया है।

- भारत की वैदिक ज्ञान परम्परा

समाज जीवन की व्यवस्थित करने के लिये भारतीय मनीषियों ने मनुष्य के जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया है। ये चार आश्रम हैं- ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जीवन के इन चार आश्रमों में श्रेष्ठ जीवन की नींव डालने की दृष्टि से पहले आश्रम का महत्व अधिक रहा है। राष्ट्र के श्रेष्ठ जीवन की नींव संस्कार सम्पन्न शिक्षण पद्धति के द्वारा पहले आश्रम में गुरुकुलों में डाली जाती थी।

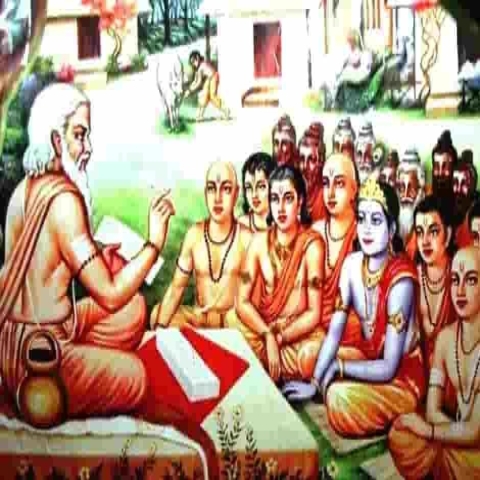

गुरुकुल : भारतीय शिक्षा परम्परा में गुरू का विशेष स्थान है। गुरू को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा साक्षात ब्रह्म माना गया है। कुल का अर्थ है वंश, परिवार, घर, आदि। अतः गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जो गुरू का घर परिवार अथवा कुल है।

गुरुकुल में गुरू इस संस्था का स्वामी अथवा अधिष्ठाता होता है। ज्ञान परम्परा गुरू-शिष्य के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। गुरुकुल में गुरुकुल का संबंध मानस पिता पुत्र जैसा होता है। गुरुकुल में अध्ययन करने वाले शिक्षार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऐसे शिक्षार्थी अपने अध्ययन करने में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल या आश्रम जनसमुदाय से दूर अरण्यों में हुआ करते थे। राजा से लेकर रंक तक सभी गुरुकुलों में रह कर समान भाव से शिक्षा प्राप्त करते थे। द्रोणाचार्य एवं द्रुपद तथा कृष्ण व सुदामा के उदाहरण हमें विदित है।

शील संवर्द्धन, उत्तम गुणों का परिपोष, व्यक्तित्व का समग्र विकास व संस्कृति का संरक्षण आदि वैदिक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य थे। इसलिये भारतीय समाज व्यवस्था में शिक्षा को मात्र सामाजिक उत्तरदायित्व न मानकर उसे एक संस्कार माना गया है।

उपनयन संस्कार : शिक्षा ग्रहण करने का प्रारम्भ उपनयन संस्कार की धार्मिक विधि से होता था। उपनयन अर्थात् गुरू के पास ले जाना। अथर्ववेद में कहा गया है कि उपनयन करने वाला आचार्य अपने विद्यारुपी शरीर के गर्भ में अपने शिष्य को तीन दिन तक रखता है तथा चौथे दिन जब वह उस विद्यामय शरीर से उत्पन्न होता है, अर्थात् जब उसका दूसरा जन्म होता है तब उस ब्रह्मचारी को देखने समस्त देवता आते है। ऐसा माना जाता था कि बालक का पहला जन्म माता-पिता से होता है तथा दूसरा जन्म उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज (दूसरी बार जन्मा) कहलाता था। वेदों ने गुरू को जन्म देने वाले पिता से भी श्रेष्ठ माना है। अथर्ववेद में लिखा है कि गुरू अपने शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता है।

भिक्षाटन : भिक्षाटन करना गुरुकुल में रहने वाले प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिये आवश्यक था। यह नियम राजा से लेकर रंक सभी के लिये था। इससे सभी को समानता भाईचारे के वातावरण में रहने का अभ्यास होता था। जो शिक्षार्थी सप्ताह में एक दिन भी भिक्षा मांगने न जाता उसके लिये गोपथ ब्राह्मण और बौधायन धर्म सूत्र में प्रायश्चित बताया गया है। भिक्षाटन की इस पद्धति से गरीब व्यक्ति भी भिक्षा से वंचित नहीं होता था। शिक्षा सर्व सुलभ थी। धन लेकर शिक्षा देना निन्दास्पद माना जाता था। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है “गृहपति को गृहणी से कहना चाहिये कि ब्रह्मचारी यदि भिक्षा लिये बिना वैसा ही लौट जायेगा तो वह हमारा सारा पुण्य ले जायेगा। इसलिये प्रत्येक ब्रह्मचारी को भिक्षा देना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य होता था। विद्यार्जन करते समय ब्रह्मचारी के लिये जहां भिक्षा मांगना अनिवार्य था वहां यह भी नियम था कि भिक्षा पूर्ण होने के बाद उसे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिये। अर्थात् अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बौधायन ने कहा है “समावृतस्य भिक्षाअशुचिवद्र’ अर्थात् जिसका समावर्तन हो चुका है वह यदि भिक्षा मांगता है तो उसका पावित्र्य नष्ट हो जाता है।

नैष्ठिक ब्रह्मचारी : ऐसे शिक्षार्थी जो जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान व तत्व-चिन्तन में ही सम्पूर्ण आयुष्य व्यतीत करते थे, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता था। एक चीनी यात्री शु आन च्वांग ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी के सम्बन्ध में लिखा है कि “समाज उन्हें अत्यंत पूज्य मानता था। अखण्ड ज्ञानोपासना ही उनका एकमेव ध्येय था। तत्वज्ञान के अलावा उन्हें किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं थी। किसी महत्वपूर्ण ज्ञान या जानकारी को प्राप्त करने के लिये वे दो-दो सौ मील की पैदल यात्रा अतिशय आनन्दपूर्वक कर लिया करते थे, इस प्रकार के ज्ञानोपासक नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के परिश्रम के कारण ही भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरू बनने की पात्रता प्राप्त की है। साथ ही तत्वज्ञान व सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार कर श्रेष्ठ पुरुषों की परंपरा में अपने आप को सम्मिलित किया हैं।

समावर्तन संस्कार : ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे अधिक महत्व का संस्कार समावर्तन है। वेदाध्ययन समाप्त कर तथा समस्त विधाओं में पारंगत होकर जब शिष्य गुरू के आश्रम से अपने घर जाने के लिये उद्यत होता था, तब उसे समावर्तन संस्कार के द्वारा विदाई दी जाती थी। इस संस्कार के पश्चात् ही ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति होती थी। अर्थात् विवाह पूर्व किया जाने वाला यह आवश्यक संस्कार था।

समावर्तन संस्कार पूर्ण होने के बाद प्रत्यक्ष समाज में प्रवेश करते समय आचार्य अपने शिश्य को उपदेश दिया करते थे। ये उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगु वल्ली में इस उपदेशों का विस्तार से वर्णन है। यथा धर्म पर चलना, सत्य बोलना, प्रमोद नहीं करना, माता-पिता व आचार्य का परायण बनना, अतिथि सेवा करना, श्रेष्ठ पुरूषों का अनुसरण करना, दान देना आदि।

गुरूकुलों में शिक्षा का स्वरूप : गुरूकुल परम्परा में शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक था। प्रारम्भ से ही भारत के लिये शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्ग आलोकिक करती है। विभिन्न बाधाओं से पार कराकर अंततः मोक्ष प्रदान करती है। वस्तुतः शिक्षा ज्ञान का बोध कराने के लिये की गई एक व्यवस्था हैं। अर्थार्जन तो शिक्षा का सीमित प्रयोजन है। शिक्षा का परम प्रयोजन तो ज्ञान प्राप्त करना है। विष्णु पुराण में प्रह्लाद जी कहते हैं ‘सा विद्या विमुक्तये’ अर्थात् शिक्षा मुक्ति के लिये है। ज्ञान साधना का विषय है, वह साधनों से प्राप्त नहीं होता, वह अपने अन्दर होता है। साधना से उसका प्रकटीकरण होता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अपने आपको आत्म तत्व के रूप में जानने का है। यह जानने के लिये शिक्षा होती है। मनुष्य कुछ क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है, शिक्षा उन अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करती है।

वैदिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान का अर्थ ब्रह्मज्ञान से है। ब्रह्म ज्ञान आत्म स्वरूप है। यह निर्णय निराकार व अनन्त गुणोपावन है। जगत का समस्त ज्ञान ब्रह्म का ही स्वरूप हैं। भारतीय शिक्षा का यह मूल सिद्धान्त है इसे जानना ही आध्यात्मिक शिक्षा के स्वरूप को जानना है। शास्त्रों के अनुसार यत्स को अनुभूत करना ही अध्यात्म है। उपनिषद् ब्रह्म विद्या को जानने में हमारी सहायता करते हैं। यम-नियम आदि अष्टांग योग का पालन करते हुए ब्रह्म को जाना जा सकता है।

आध्यात्मिक ज्ञान में प्रेम, करूणा, परोपकार व सत्य की खोज शामिल है। आध्यात्मिक ज्ञान होने पर व्यक्ति अहंकार, बोध, लालच, इर्ष्या, पूर्वाग्रह आदि दुर्गुणों से मुक्त होकर बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। वह समाज व राष्ट्र का एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है।

गुरुकुलों में यज्ञ परम्परा : गुरुकुलों में यज्ञ परम्परा भी शिक्षण विधा का एक स्वरूप था। शिक्षार्थी को प्रातः-सायं दोनों समय अग्निहोत्र करना होता था। ब्रह्मचारी प्रतिदिन अपने लिये और गुरू के लिये समिधाएं लेने जंगल में आते थे। लौकिक अर्थ में यज्ञवेदी का निर्माण करना, समिधाओं को प्रतिदिन एकत्रित करना, हवन सामग्री तैयार करना एवं शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ प्रक्रिया को सम्पन्न करना आदि यज्ञ के अन्तर्गत आता था। किन्तु पारलौकिक अर्थ में यज्ञ का अर्थ भिन्न था। इस अर्थ में भारतीय मनीषा ने मनुष्य की प्रकृति को ही यज्ञ प्रधान माना है। जीवन एक महान यज्ञ है। तथा मनुष्य के जीवन के अन्तर्गत आने वाली समस्त बातों के लिये समर्पण करना आवश्यक है। अर्थात् यज्ञ मनुष्य को समर्पण करने की प्रेरणा देता है। इसका आशय है कि यज्ञ केवल कर्मकाण्ड तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन दर्शन तक यह विस्तृत है। यज्ञ में आत्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति तथा विश्व कल्याण की कामना की जाती है। कामनाएं मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की होती है। एक है, अभिष्ठ की प्राप्ति तथा दूसरी है अनिष्ट से निवृति, इसे अभ्युदय तथा निःश्रेयस भी कहते हैं। अतः दोनों प्रकार की कामनाओं के लिये यज्ञ किये जाते हैं। यज्ञ सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए सशक्त माने गये है।

यज्ञ जहां एक ओर कर्मयोग की साधना को परिभाषित करता है, वहां दूसरी ओर यह आत्म शुद्धि की गुह्य व सूक्ष्म प्रक्रिया का वर्णन करता है। अर्थात् आत्म शुद्धि के लिये या किया जाता है। श्रीमद भगवतगीता में यज्ञ को त्याग के रूप में निरूपण किया गया है। अर्थात् निःस्वार्थ सेवा भाव ही यज्ञ है। दान, परोपकार, सेवा, तप आदि सभी शास्त्र विहीत कर्म यज्ञ के अन्तर्गत आते है। वस्तुतः यज्ञ अंतःकरण में श्रेष्ठ संस्कार डालने की एक तरह से मनोवैज्ञानिक विद्या है। यज्ञ को व्यक्तित्व के रूपान्तरण के एक मनो-आध्यात्मिक प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ के बाद शेष बचे हुए अन्न (प्रसाद रूप) को खाने से व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है। इसका निहितार्थ यह है कि दान करने के बाद ही व्यक्ति को अपनी कमाई का उपभोग करना चाहिए।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यज्ञ मात्र कर्मकाण्ड नहीं है। बल्कि इसका शैक्षिक महत्व भी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इस प्रकार के श्रेष्ठ संस्कार यज्ञों के माध्यम से शिक्षार्थी के जीवन में डालने जाते थे।

(लेखक आर्ष साहित्य के अध्येता है।)